Le 100% Sécu de la FNPOS CGT : des fondamentaux à la lutte contre le changement de système, vers une reconquête de la Sécu

Le projet du 100% Sécu repose tout d’abord sur le projet initial de Sécurité sociale, véritable conquête ouvrière collective, dont on doit la concrétisation à Ambroise Croizat, Ministre communiste et militant CGT, ainsi qu’aux militants de la CGT. Si la Sécurité sociale a connu des améliorations jusqu’au début des années 1980, ce, malgré une opposition très intense du patronat et de nombreux gouvernements, elle doit faire face depuis cette période à d’incessants reculs.

Le projet du 100% Sécu porte à la fois la reconquête de la Sécurité sociale de 1945 et son aboutissement à travers l’extension de son périmètre et l’amélioration des droits.

Notre proposition de 100% Sécu est une articulation constante entre les fondamentaux du système de Sécurité sociale, une déconstruction des attaques qui ont amené au système actuel, et son amélioration.

Fondamentaux

1. Le 100% Sécu contre les attaques envers la Sécurité sociale

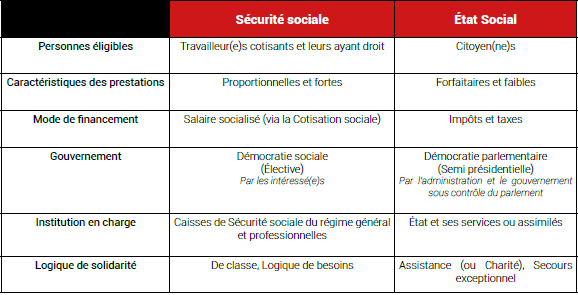

La Sécurité sociale et sa gestion démocratique au sens de 1945, portées par la CGT, ont été combattues sans relâche par l’État et le patronat dès sa création.

La première attaque importante du patronat est celle de la réforme de 1967 qui va démanteler le régime général en créant trois caisses distinctes (maladie, vieillesse, famille), et supprimer les élections aux Conseils d’Administrations par les travailleurs salariés en les remplaçant par le paritarisme avec des représentants désormais désignés par le gouvernement, déjà expérimenté en dehors de la Sécurité sociale. C’est la fin de la démocratie sociale.

Ce premier recul est le point de départ d’une longue contre-offensive méthodique et acharnée contre les droits à la Sécurité sociale, avec pour fil rouge la remise en question de son financement par la cotisation à travers des exonérations de cotisations massives.

Les exonérations de cotisations sociales représentent près de 88 milliards d’euros compensées en partie par l’État. Ainsi, en attaquant la Sécurité sociale au nom du « coût du travail » les gouvernements attaquent aussi largement nos droits sociaux et les services financés par la Sécurité sociale.

La cotisation sociale, au cœur de notre modèle social, représente ainsi aujourd’hui moins de 50% des financements du régime général de Sécurité sociale.

Elle doit faire face, à travers la compensation des exonérations mais pas seulement, à son

remplacement par l’impôt, notamment par la CSG introduite en 1991 et la CRDS en 1996.

Le remplacement de la cotisation par l’impôt dans le financement de la Sécurité sociale va légitimer ensuite l’introduction d’un contrôle étatique des finances de la Sécurité sociale à travers, notamment, le plan Juppé de 1996 qui instaure les Lois de Financement de la Sécurité sociale (LFSS).

Ces lois sont une attaque majeure contre la Sécurité sociale. Elles imposent un cadre verrouillé d’équilibre financier du système qui, dans un contexte de baisse constante des ressources, engendre une baisse quasiment mécanique des prestations versées aux assurés tels que les remboursements de soins, les modalités de prise en charge pour la petite enfance, ou encore les règles relatives à la retraite, etc.

On passe ainsi d’une logique où les cotisations (les recettes) s’ajustaient aux dépenses, à une

logique où ce sont les dépenses qui s’ajustent aux recettes.

L’étatisation de la Sécurité sociale amorce un changement radical de système qui ne s’opère pas qu’au niveau du financement, mais aussi au niveau des prestations à travers les délégations de gestion, véritables chevaux de Troie au sein de la Sécurité sociale. Les délégations de gestion concernent actuellement de nombreuses prestations qui sont considérées aujourd’hui dans l’opinion publique comme relevant de la Sécurité sociale alors qu’il n’en est rien puisqu’elles ne sont ni financées, ni décidées par la Sécurité sociale. Il s’agit du RSA, de la prime d’activité, de la Couverture santé solidaire (C2S ou CSS – ex-CMU) ou encore de l’AAH.

Ces délégations de gestion introduisent un système d’assistance qui n’ouvre pas de droits mais attribue un minimum sous forme de forfaits aux plus précaires. Ce changement radical de système conduit à transformer la Sécurité sociale en système d’assistance financé et géré par l’État qui n’assure qu’un mince filet de sécurité pour les plus précaires. Le reste de la protection sociale «à l’américaine» est lui constitué de systèmes par capitalisation individuels ou négociés dans les branches professionnelles.

Notre projet du 100 % Sécu s’inscrit évidemment dans une opposition totale à ce changement de système et à l’étatisation de la Sécurité sociale. Un des préalables est le rétablissement des cotisations à un niveau suffisant par rapport aux besoins et comme source unique de financement avec la fin des exonérations et de la CSG. Il est impératif également de supprimer les lois de financement de la Sécurité sociale.

Il s’inscrit en revanche dans une consolidation du système originel afin de permettre une

extension des droits actuels à 100% en intégrant par le haut ce qui constitue aujourd’hui le

champ de la protection en santé, retraite et prévoyance. Il s’agirait aussi d’intégrer des régimes qui devaient être présents dans le projet initial et qui ne l’ont pas été, tels que l’assurance chômage et des régimes pionniers dits « spéciaux ».

2. Des fondamentaux aux principes du 100% Sécu

Le 100% Sécu : une solidarité universelle par la Sécurité sociale pour l’ensemble des travailleurs et des travailleuses

La Sécurité sociale tout d’abord, ne peut être dissociée du statut salarial, du droit du travail,

des services publics et d’une planification économique. Elle a vocation à faire système et non

à remplacer tous ces aspects. Pour Ambroise Croizat « Le plan français de Sécurité sociale

tend aujourd’hui, parallèlement à une politique économique, à une politique de la main-d’oeuvre et à une politique des salaires qui doivent garantir à tous une indemnité rémunératrice, aider les travailleurs de toutes catégories, à conserver leur capacité de travail et à bénéficier, en cas de besoin, de revenus subsidiaires ou complémentaires. » (Ambroise Croizat, discours devant l’Assemblée nationale constituante, 8 août 1946).

La défense de la Sécurité sociale est donc intrinsèquement liée à la défense du travail et des

salaires. Seule source de la valeur, le travail est au coeur de notre mode de production et de notre système de protection sociale. Pour l’utilisation de la force de travail, le capital a dû concéder, aux nombreuses luttes qui ont agité l’histoire du capitalisme, une part grandissante de la valeur produite : c’est le salaire.

La Sécurité sociale a donc vocation à protéger l’ensemble des travailleurs et des travailleuses

en assurant une solidarité entre eux aussi bien en termes de solidarité intergénérationnelle, de solidarité entre bien-portants et malades ou en termes de perte d’autonomie, etc.

Le projet du 100% Sécu repose ainsi sur une solidarité de classe entre les travailleurs par un

financement exclusivement par la socialisation du salaire à travers la cotisation sociale.

Au-delà de ce principe, la question de la population que doit couvrir la Sécurité sociale au sens du 100% Sécu se pose pour éviter les exclusions où maintenir la confusion entre Sécurité sociale et État. La population couverte par le 100% Sécu est la population au statut salarial.

Le statut salarial inclut de fait tous ceux qui devraient être au statut salarial c’est-à-dire :

• L’intégration des régimes pionniers par le haut en alignant les droits du régime général sur

leurs droits lorsque ceux-ci sont plus favorables,

• La majorité des indépendants (auto-entrepreneurs…) qui devraient être au statut salarial et les salarié(e)s agricoles,

• Il s’agit également des ayants-droits (mineurs principalement), des étudiants (travailleurs en devenir), des jeunes travailleurs, des travailleurs empêchés et bien sûr des travailleurs retraités (nous sommes retraités car nous bénéficions d’un droit de Sécurité sociale).

Le 100% sécu se heurte à l’existence de statuts d’emplois qui sont incompatibles avec les fondamentaux de la Sécurité sociale. En effet, ces statuts reposent sur une confusion entre

celui qui possède les moyens de production et celui qui travaille. Cette confusion vient justifier l’absence de salaire au profit d’une rémunération de fait mixte venant à la fois du travail et du capital. Elle entraine également une absence de conscience de classe, le petit patron ne se pense pas en tant que travailleur mais bien en tant que patron libre et indépendant dans la conduite de son entreprise. L’absence de conscience de classe et la rémunération mixte venant à la fois du capital et du travail ont conduit depuis 1945 au rejet du salaire socialisé afin à la fois de maximiser la rémunération venant du profit et d’échapper au « poids » de la solidarité de classe dont ils ne se reconnaissent pas au nom de leur indépendance. Cette position est aujourd’hui explicitement défendue par la principale organisation patronale des petites et moyennes entreprises, la CPME, qui refuse toutes les avancées sociales et cherche à casser le droit du travail et de la sécurité sociale notamment en matière de santé au travail.

Cependant, l’objectif du 100% est bien de protéger l’ensemble des travailleurs et des travailleuses qui dans le système capitaliste n’ont de fait pas forcément choisi leur statut d’emploi. Ce dernier est en effet contraint soit par l’organisation dominante de leur profession (artisan chez les boulangers, libéral chez les médecins, etc.) soit par le système capitaliste lui-même qui cherche à contourner le salariat (auto-entrepreneur, ubérisation, externalisation auprès d’indépendants, etc.). Dans cet objectif, l’intégration de cette population au sein du 100% sécu ne pourrait se faire que par une transformation structurelle de leur statut d’emploi au profit du salariat. En effet, l’essentiel des indépendants pour la CGT:

• Relèvent de la « présomption » de salariat dans le sens où ils devraient être salariés si des

statuts moins disant n’existaient pas : auto-entrepreneurs et ubérisation

• Devraient être salariés au sens des revendications de la CGT dans de nombreux secteurs, par exemple les personnels de santé.

• Devraient contribuer enfin à la réappropriation collective des moyens de production à travers le développement des coopératives, la socialisation, nationalisation ou municipalisation des moyens de production.

Cette reconnaissance du statut salarial pour les indépendants doit leur permettre d’assumer

leur participation à la solidarité de classe à travers le salaire socialisé via la cotisation sociale,

impératif nécessaire à la leur intégration à la population couverte par le 100% sécu.

L’abandon de leur condition de patron est enfin un impératif pour préserver la démocratie sociale du retour des patrons en son sein.

Ainsi les artisans et les commerçants qui auront recours à des statuts juridique leur permettant d’être salarié (gérant salarié, etc.) seront couverts par le Régime général. Le 100% doit être accompagné par une politique permet de se réapproprier collectivement les moyens de production y compris dans les secteurs de l’artisanat et du petit commerce.

Ce raisonnement est similaire pour les exploitants agricoles.

Sans cela, les indépendants, c’est-à-dire les patrons y compris les professions libérales, garderaient leurs régimes spécifiques.

Les fonctionnaires (versant État) ne peuvent faire partie du régime général qu’au titre de la maladie (éventuellement de la famille) dans la mesure où, pour la retraite, ils dépendent de leur statut et de la responsabilité de l’État employeur. Le 100% Sécu garantit le maintien du régime des fonctionnaires et sa gestion indépendante en matière de retraite et de santé au travail. En revanche, le régime des fonctionnaires devra intégrer les avancées sociales et les nouveaux droits sociaux portés pour tous les travailleurs et travailleuses dans le cadre du 100% Sécu. L’intégration des fonctionnaires au sein du 100% sécu peut être envisagée uniquement à condition de préserver leurs conquis et leur statut d’emploi spécifique. Les fonctionnaires ne sont pas soumis de la même manière que les autres travailleurs à logique capitaliste grâce notamment à leur statut.

En ce qui concerne les travailleurs étrangers, les conditions de stabilité de résidences sont

supprimées et ils bénéficient comme tous les travailleurs de la Sécurité sociale.

La Sécurité sociale reprend l’AME à son compte, actuellement financée par l’État, pour la prise en charge sans condition des frais de santé des personnes dites en situation irrégulière.

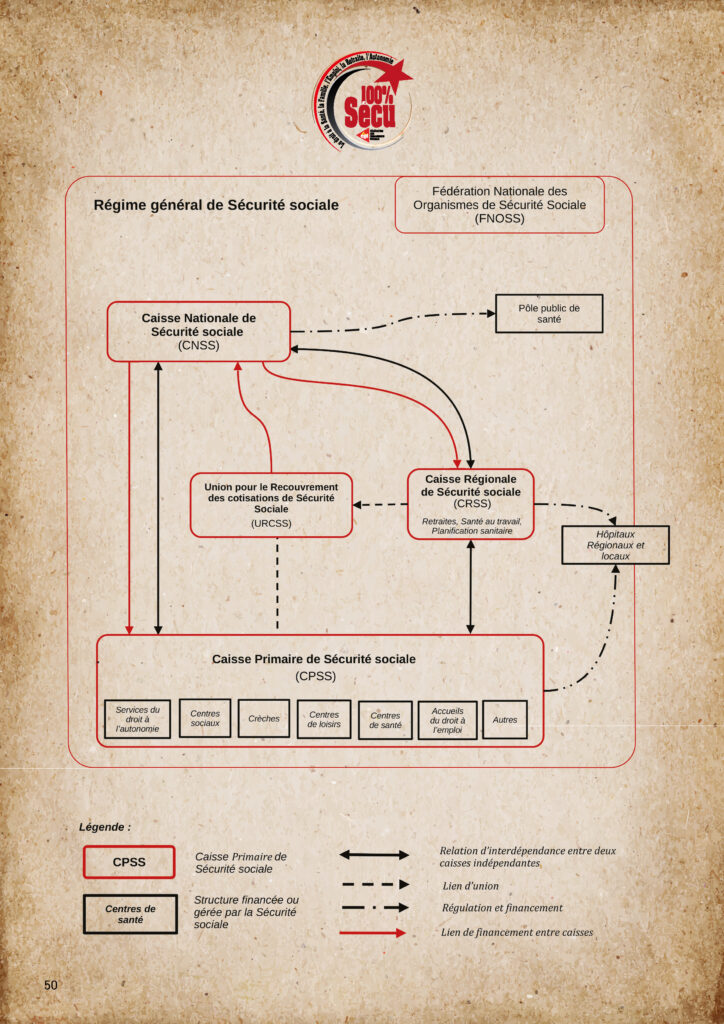

La prise en charge de cette population au statut salarial dans le cadre du 100% Sécu sera réalisée par une caisse unique qui intégrera ainsi de fait l’ensemble des acteurs (non- lucratifs) actuels de la protection sociale. Ce nouveau périmètre que pose le 100% Sécu se fera dans le cadre d’une caisse nationale unique comme dans le projet initial et décliné localement dans les Caisses Primaires de Sécurité Sociale (CPSS).

En effet, la Mutualité est à l’origine une forme d’organisation des travailleur(se)s. La Sécurité

sociale s’appuie sur ses valeurs. Nous pouvons montrer la compatibilité de la Mutualité avec la Sécurité sociale en revanche il ne s’agit pas de la Mutualité institutionnalisée d’accompagnement du capital portée par une idéologie patronale mise en oeuvre par les directions de la Mutualité.

Les mutuelles et les institutions de retraites complémentaires et de prévoyance, à travers leurs œuvres (services de santé) ou leurs services/connaissances de la santé au travail, viendront ainsi largement enrichir le régime général.

La force du salaire socialisé

C’est évidemment dans cette logique de lutte de classes que le financement de la Sécurité sociale a été pensé par le biais de la cotisation sociale. Les cotisations sociales sont un mécanisme « anti capitaliste » en prenant directement sur la richesse produite afin d’être redistribuées immédiatement sous forme de prestations. En cela, elles sont une part du salaire qui est socialisée et non pas différée comme dans le système assurantiel, sans passer par le marché. Ainsi le financement de la Sécurité sociale nonobstant d’être au coeur de la répartition des richesses, échappe au marché.

Le niveau des salaires, c’est à dire la capacité à imposer un rapport de force sur la répartition entre capital et travail, est donc au coeur de notre système de Sécurité sociale.

Dans le cadre du 100% Sécu, nous défendons une Sécurité sociale financée exclusivement par

une cotisation sociale qui rééquilibre le rapport capital/travail, c’est-à-dire une cotisation prise sur les profits et non sur la part de la valeur qui revient aux travailleurs (1). Une telle transformation du système en faisant disparaitre la cotisation ouvrière au profit de cette cotisation prise exclusivement sur les profits entraine de fait un rapprochement entre le salaire net et le salaire brut tout en renforçant la dimension anticapitaliste de la Sécurité sociale.

De la même manière sur le bulletin de paie, la distinction entre cotisation salariale et «patronale» est une tromperie car l’ensemble «salaire net et cotisations» correspond à la rémunération de la force de travail. La partie dite patronale ne sort pas plus que la part salariale de la poche des patrons. Dans le cadre du 100% Sécu, la cotisation sociale ne désigne que la cotisation qui permet de modifier le rapport capital/travail, celle qui vient en plus du salaire brut (et non en diminution). Porter un financement exclusif de la Sécurité sociale par la cotisation sociale exclut tout financement par l’impôt et de fait tout intervention de l’État sur la Sécurité sociale. Les impôts actuels affectés à la Sécu – comme la CSG ou la CRDS – sont supprimés et compensés par une augmentation de la cotisation sociale. Contrairement à la propagande patronale et gouvernementale depuis la création de la Sécu, la cotisation sociale est le seul moyen qui rend le système solide financièrement par sa mécanique puisqu’elle repose sur l’évolution de la masse salariale, qui dans notre système est en perpétuelle augmentation.

Défendre un financement exclusif de la Sécurité sociale par la cotisation sociale exclut également un financement par une taxation des dividendes ou des capitaux qui n’a pas de sens en Sécurité sociale. Défendre le salaire socialisé via la cotisation sociale permet tout d’abord de prendre directement sur les richesses produites plutôt que sur la part volée par le patronat à travers les profits (dividendes, etc.). De plus, il est incohérent de faire dépendre le financement de la Sécurité sociale du niveau des dividendes. Cela signifierait, en creux, que l’amélioration de la réponse aux besoins qui passe par son financement dépendrait de l’augmentation des profits (dividendes, etc.) et des profits patronaux et de fait entraînerait des conséquences sur la casse du salariat, de la dégradation des conditions de travail, etc. La cotisation sociale est le seul moyen qui rend le système solide car mécanique : la masse salariale ne baisse pas, au contraire, elle augmente.

Le 100% Sécu, avec un financement unique par la cotisation sociale dite « patronale » rééquilibre le rapport capital/travail et remet la gestion de la Sécurité sociale aux mains des travailleur(se)s en rétablissant la « démocratie sociale ».

Comme à son origine le projet du 100 % Sécu repose ainsi sur l’unicité, l’universalité, la solidarité et la démocratie sociale au sens de ces fondamentaux.

(1) La constitution du salaire socialisé uniquement par la cotisation « sociale », sans cotisation salariale, a fait l’objet de nombreux débats dans notre organisation notamment à la mise en oeuvre des premières assurances sociales. La CGT depuis la création de la Sécurité sociale sous l’impulsion de camarades comme Henri Raynaud a toujours défendu une cotisation sociale uniquement prise sur la plus-value, sans cotisation « salariale » prise sur le salaire net, sur le principe fondamental : la richesse étant produite par les salariés, elle doit leur revenir. Cette revendication à notamment été portée à toutes les élections à la Sécurité sociale.

La démocratie sociale

L’enjeu de la démocratie sociale originelle était d’assurer le contrôle par les travailleur(se)s de la part socialisée de leur salaire afin de déterminer ce que doit être la réponse aux besoins.

Le 100% Sécu s’inscrit pleinement dans la démocratie sociale originelle avec une gestion qui

doit revenir aux représentants des travailleur(se)s assuré(e)s eux-mêmes. La démocratie sociale s’oppose au paritarisme mis en place dès 1967 dans lequel les représentants syndicaux et patronaux sont à parts égales. Le paritarisme est un renforcement du camp patronal uni face à une division syndicale orchestrée.

La mise en place du 100% Sécu implique donc un retour à des Conseils d’Administration de plein exercice, élus directement tous les 5 ans par les travailleur(se)s.

Les conseils d’administration sont composés entièrement de représentants des travailleurs salariés. Ce retour à une véritable démocratie sociale l’est tant à l’échelon national qu’à l’échelon local. Dans ce cadre, le directeur de chaque caisse, désigné par le conseil d’administration, joue un rôle d’exécution des décisions du conseil. Les administrateurs, représentants des travailleurs, redeviennent des administrateurs à part entière, restaurant un lien étroit entre l’action qui se joue dans les conseils d’administration de Sécurité sociale et l’action au quotidien dans les entreprises.

Le 100% Sécu, en rétablissant la démocratie sociale, s’émancipe de l’Etat et du patronat.

Dans cet objectif, le 100% Sécu a pour ambition de sanctuariser la Sécurité sociale dans la

Constitution à la même place que les autres instances de la République. Précisons que la Sécurité sociale va au-delà de la République dans la mesure où elle s’inscrit dans un rapport de force qui dépasse les seuls institutions républicaines : le conflit de classe et la rapport capital-travail.

L’objectif d’une telle constitutionnalisation est de venir sécuriser les fondamentaux de la Sécurité sociale (la démocratie sociale, salaire socialisé et réponse aux besoins) en lui donnant la même légitimité que les autres instances démocratiques définies. L’indépendance et l’autonomie de la Sécurité sociale sont ainsi garanties dans le cadre républicain. Cette constitutionnalisation doit s’accompagner de la suppression des lois de financement de la sécurité sociale inscrites dans la constitution (article 34).

Dans le cadre du 100% Sécu, l’architecture de la Sécurité sociale retrouve aussi sa forme originelle avec la restauration de la caisse unique qui se décline au niveau national, régional et local. Chaque conseil d’administration, par le biais de la démocratie sociale, aura à gérer directement à la fois la réponse aux besoins en termes de prestations mais aussi des nouvelles structures en gestion directe comme les centres de santé, les services de l’autonomie ou encore les centres d’accueil de la petite enfance.

La réponse aux besoins : renforcer les droits de Sécurité sociale et envisager des nouveaux droits

Lorsque nous parlons de « réponses aux besoins », de « droits » ou de « nouveaux droits» en Sécurité sociale, il s’agit de construire et de défendre un système de Sécurité sociale qui permette aux travailleurs et travailleuses de ne plus être exposés un seul instant à des situations dans lesquelles ils ne pourraient plus répondre à leurs besoins directs du fait d’une perte de salaire ou de revenus issus du travail.

« Il s’agit de donner aux travailleurs et à leur famille, de la façon la plus complète et la plus totale, la sécurité du lendemain ; il s’agit par conséquent de couvrir tous les travailleurs sans exceptions ; il s’agit ensuite de les couvrir de tous les risques, de tous les cas dans lesquels leur salaire ou le fruit de leur travail se trouve diminué. L’objectif, d’un programme total de Sécurité sociale est donc de grouper tous les travailleurs et de couvrir la totalité de la population contre tous les risques du lendemain ». Henri Raynaud en 1947

Nous ne sommes pas ici dans une logique d’assistance pour les plus précaires mais bien dans une logique de conquêtes de droits collectifs pour tous et toutes qui ne se substituent pas au travail et au salaire mais qui les complètent pour protéger les travailleur(se)s de l’incertitude du lendemain.

Notre ambition à travers le projet du 100% Sécu est d’apporter une réponse collective aux besoins et non une réponse individuelle. C’est une réponse aux besoins, émancipatrice, puisque pour la CGT en sortant de la peur du lendemain, les individus collectivement organisés pourront dès lors construire le rapport de force nécessaire pour arracher de nouveaux conquis sociaux avec le renversement du capitalisme comme finalité.

Les droits actuels sont complétés par de nouveaux droits. Il s’agit de couvrir de nouveaux besoins qu’ils soient entièrement nouveaux ou déjà partiellement couverts par la Sécurité sociale. Il s’agit de renforcer la Sécu par l’intégration de l’existant au sein de la protection sociale, dans cette logique :

• Le droit à l’emploi est intégré au sein de la Sécurité sociale compte-tenu de la revendication historique CGT et de son adéquation avec la logique de la Sécurité sociale (financement par le salaire socialisé, besoin au sens de l’incertitude qui touche les travailleurs). En effet, pour des raisons historiques, l’assurance chômage ne fait pas partie de la Sécurité sociale, malgré la revendication de la CGT dès 1950, et a débouché sur la création de l’Unédic en 1958. Notre projet intègre donc la couverture du « chômage » en termes de « droit à l’emploi » au sein de la Sécurité sociale qui couvre à la fois l’indemnisation et l’accompagnement de la population définie plus haut.

• La prévoyance est intégrée. Cette intégration se fait notamment grâce à la reprise par la Sécu des activités des Institutions de prévoyance et de leur connaissance des branches et des entreprises.

• Les droits à la santé, autonomie, santé au travail, retraite, famille sont complétés et étendus soit par l’amélioration des prestations, soit par la couverture de nouveaux besoins.

Droit à la santé

Face à la dégradation du système de santé aujourd’hui en France, résultat d’une politique libérale au service du profit plutôt que du bien-être des personnes, le 100% sécu fait le choix d’une amélioration des droits ainsi que d’une réorganisation de l’offre de santé. Le 100 % sécu propose donc une amélioration à la fois la prise en charge en termes de frais de santé, de revenus de remplacement, de l’organisation des soins et de la production de la santé.

Le droit à la santé sera financé par le salaire socialisé via la cotisation sociale avec une gouvernance par la démocratie sociale afin qu’il réponde avant tout aux besoins. Seule la démocratie sociale dans les caisses de Sécurité sociale par son maillage territorial au plus près des réalités, est capable d’identifier les besoins ainsi que d’y répondre et donc d’organiser et de gérer le système de santé.

Ces revendications en matière de réponses aux besoins de santé ne peuvent être pensées

indépendamment des revendications en matière de santé au travail et de celle en matière de perte d’autonomie.

1. Éliminer la peur du lendemain par des revenus de remplacement à la hauteur des besoins en matière de santé

Si la réponse aux besoins de santé est souvent résumée au seul financement des soins, rappelons que dans le domaine de la santé, la Sécurité sociale intervient également à travers des revenus de remplacement. Ces revenus sont au cœur de la Sécurité sociale de 1945 puisqu’ils viennent se substituer au salaire lorsqu’un(e) travailleur(se) n’est plus en mesure de travailler et donc de toucher son salaire. Le système d’indemnisation répond à ce principe en étant calculé sur la base du salaire et en ouvrant des droits à un revenu de remplacement destiné à éliminer la peur du lendemain ; en remplaçant le salaire du (de la) travailleur(se), la Sécurité sociale lui garantit le maintien de son niveau de vie pendant la maladie.

Le 100% Sécu vient améliorer les deux dispositifs existants de revenus de remplacement

1. Les Indemnités Journalières pour arrêt maladie ou congé maternité sont versées du jour de l’arrêt jusqu’à ce que la situation de santé soit stabilisée. Comme pour les AT/MP, il n’y a plus la limitation des trois ans. La fin des Indemnités Journalières est à la main du médecin généraliste en lien avec les autres médecins en fonction de la situation de chaque malade.

Pour garantir un maintien de salaire à 100%, l’indemnité journalière est portée à 100 % du dernier salaire net (salaire en cours reconstitué) ou du meilleur salaire des 12 derniers mois, afin qu’il n’y ait pas de perte de salaire jusqu’à la fin de l’arrêt maladie. L’ouverture de droit est automatique comme pour les AT/MP.

2. La pension d’invalidité intervient comme aujourd’hui lorsqu’un problème de santé ne permet pas à la personne d’exercer un travail que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Cette situation pouvant être générée par un problème de santé handicapant dès la naissance.

Cette pension est servie dès 16 ans (fin de l’obligation scolaire) jusqu’à 55 ans, âge d’une retraite à taux plein mise en place par le 100% Sécu (cf. fiche retraite) dans le cadre d’un départ anticipé pour invalidité.

Cette pension représente 100% du salaire moyen des 5 meilleures années (reconstituées si nécessaire) avec un plancher qui ne peut être en deçà du SMIC FNPOS CGT. Pour les personnes dont la problématique de santé n’a jamais permis d’accéder à un emploi comme dans le cadre du handicap, la pension sera calculée sur la base du SMIC FNPOS CGT.

Elle se décline en trois catégories :

• 1ère catégorie, l’assuré peut continuer à travailler : sa pension vient compléter son salaire

• 2ème catégorie, l’assuré ne peut pas travailler : pension complète.

• 3ème catégorie, l’assuré perçoit la pension de 2ème catégorie plus la prise en charge une intervention adaptée d’une aide à domicile via le service public du droit à l’autonomie (cf. fiche autonomie).

Le revenu de remplacement en matière de perte d’autonomie, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), relève à la fois du droit à l’autonomie et du droit à la santé dans le cadre du 100% Sécu. Elle est donc transformée en pension d’invalidité dans une logique de Sécurité sociale au nom de la solidarité de classe. Une telle transformation est un refonte totale du système afin de garantir une amélioration et une égalité des droits sur l’ensemble du territoire. Elle acte la primauté de la solidarité de classe sur les autres formes de solidarité. Il s’agit de ne pas faire de différence entre une personne empêchée de travailler par un problème de santé durant sa carrière et celle qui a un problème de santé depuis la naissance. Si ses frais de santé sont pris en charge par la Sécurité sociale, son revenu de remplacement doit l’être aussi. Ainsi l’AAH qui est actuellement une allocation d’assistance financée par l’État et servie par la CAF par délégation de l’État, devient un droit de Sécurité sociale à part entière.

En ce qui concerne la santé au travail, les mécanismes d’Indemnités Journalières et de rentes pour les accidents du travail et maladies professionnelles sont revalorisés de la même manière.

Enfin le capital décès est porté à trois fois le SMIC CGT afin de couvrir l’ensemble des frais liés au décès d’une personne. L’objectif n’est pas de couvrir uniquement les frais d’obsèques mais de lever dans la mesure du possible la peur du lendemain liée à la perte d’un proche et aux changements qu’elle implique. Cette revalorisation ne devant pas servir à enrichir le secteur lucratif de la mort, le 100% sécu doit s’accompagner d’une démarchandisation du secteur et d’une renationalisation des pompes funèbres en lien avec les collectivités locales.

2. Garantir l’accès à la santé pour tous et toutes par une prise en charge à 100% et une

gestion directe des services de santé par la Sécurité sociale

La prise en charge à 100% par la Sécurité sociale et l’enjeu de la gestion directe

de mécanisme de remboursement dans la mesure où les actes médicaux sont réalisés par des

personnels payés directement par la Sécurité sociale et où les médicaments et produits de santé sont produits et distribués directement par la Sécurité sociale, c’est-à-dire en gestion directe.

Il n’existe donc plus de tarif conventionné puisqu’il n’y a plus de négociations de prix entre la

Sécurité sociale et les professionnels de santé.

De fait, le 100% Sécu supprime tout ce qui correspond au reste à charge pour les ménages

en termes de frais de santé (ticket modérateur, franchises, déplacement d’honoraires, forfait

hospitalier, forfait urgence…) ou ce qui correspond à la prise en charge indirecte par les ménages à travers leurs cotisations de complémentaire santé qui sont désormais intégrées (l’accueil du personnel est développé dans une fiche dédiée).

Par exemple, les besoins en optique, en prothèses auditives ainsi qu’en prothèses dentaires, très mal remboursés aujourd’hui sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale en lien avec le pôle public de santé qui les produit.

Le mécanisme central de cette prise en charge à 100% -outre un financement à 100% par la

Sécurité sociale des dépenses de santé- est donc la gestion à 100% du système de santé par la

Sécurité sociale.

La gestion directe de la santé par la Sécurité sociale est une réponse simple et efficace à sa démarchandisation et à un objectif de réponse aux besoins. La gestion de cette offre de soins et de cette production de la santé par la démocratie sociale permet une égalité de réponse aux besoins sur tout le territoire, facilite l’accès aux droits comme aux soins et, enfin, organise un véritable travail transversal entre les professionnels des différents services afin qu’il y ait une coordination des soins et de leurs prises en charge (ex : coordination entre médecins généralistes, médecins spécialistes, du travail, conseil).

Cette gestion directe permet d’éradiquer la marchandisation de la santé qui n’a pas vocation à être un secteur où on peut faire des profits. La santé ne peut être un service marchand et à ce titre la Sécurité sociale à 100% implique une interdiction de la médecine libérale et des établissements privés.

Par ailleurs, avec le 100% Sécu, l’acte de soigner est décorrélé de l’arbitrage économique puisque la rémunération des professionnels de santé ne dépendra plus de leur volume d’activité, du nombre de consultations. Cette organisation du système de santé repensée permet de sortir de la logique libérale.

innovations médicales en lien avec l’hôpital, etc.

Seront également rétablies des gardes de médecins et de pharmaciens pour les urgences de nuits et des week-ends. Ceci permet d’éviter, dans nombres de situations, d’aller aux urgences de l’hôpital.

La place de l’hôpital

Au-delà des soins de ville, l’hôpital doit être en mesure d’assurer sa mission de service public et, à ce titre, il est indispensable de revoir en profondeur un fonctionnement qui a été détérioré par une succession de réformes et dont les conséquences sont importantes aussi bien pour les patients que pour les personnels. Pour y parvenir le 100% Sécu assure un financement à la hauteur du coût réel de la prise en charge des besoins dans chaque établissement et finance directement les investissements nécessaires.

Le pilotage au niveau territorial des moyens hospitaliers pour la Sécurité sociale est assuré par ses caisses primaires et régionales : les établissements hospitaliers fonctionnent en réseau avec les autres structures de santé, notamment les centres de santé et le service du droit à l’autonomie (voir fiche droit à l’autonomie), afin d’assurer une continuité de la prise en charge.

En termes de maillage, les hôpitaux de proximité (et les maternités) sont réouverts dès que cela est nécessaire sous l’impulsion des caisses primaires de Sécurité sociale et des représentants du système hospitalier public.

Les missions hospitalo-universitaires de formation sont renforcées en lien avec l’État pour la dimension universitaire, ainsi que les missions de recherche.

La question du statut des personnels

La question de la gestion directe par la Sécurité sociale des services de santé -si elle règle les

questions de financement et de gouvernance- pose la question du statut des personnels.

Le statut des personnels doit garantir leur indépendance sur le plan éthique qu’ils soient soignants ou non. Contrairement à une idée reçue, nombres de médecins aujourd’hui sont salariés de structures comme dans les centres de santé de la Sécu, mines, ou mutuelles sans que leur indépendance soit remise en question. Il en est de même pour d’autres professions non médicales, comme les assistantes sociales.

Cette intégration ne pose pas de difficulté pour l’intégration des personnels de santé libéraux

dans la mesure où elle permet de mettre en oeuvre concrètement leur salariat, elle apparait plus problématique pour les personnels au statut de la fonction publique hospitalière. En effet, ces personnels disposent d’un statut à part entière qui ne sera pas remis en cause dans le cadre du 100% Sécu. Le personnel actuellement majoritairement présent dans les hôpitaux à ce statut, le conserve, tandis que le personnel (soignant et non soignant) des structures de santé de ville est lui rattaché à la Sécurité sociale. Un système de passerelles et de convergence par le haut sera mis en place.

Le numérique en santé

La numérisation de la santé et la multiplication des utilisations potentielles des données de santé impose leur maitrise directe par la Sécurité sociale afin d’assurer une gestion démocratique et leur sécurité. L’objectif est à la fois d’assurer le contrôle mais de gérer concrètement les données (stockage, logiciel, etc.) pour éviter toute sous-traitance à des entreprises privées.

La Sécurité sociale, à travers différentes structures existantes, dispose des moyens pour le faire et sera renforcée par la socialisation des entreprises existantes.

Les transports

En matière de transport sanitaire le système actuellement libéralisé à travers à la fois des entreprises spécialisées d’ambulances, d’hélicoptères, ou à travers les taxis sera lui aussi organisé en gestion directe par les caisses de Sécurité sociale qui déjà aujourd’hui finance l’essentiel de leur activité.

Une telle gestion permettra de centraliser la réponse aux besoins et d’assurer un maillage adapté toute en améliorant les conditions de travail des personnels et de prise en charge des patients..

3. L’organisation de la Sécurité sociale en matière de santé

La Caisse Primaire de Sécurité Sociale a, en matière de santé, deux missions principales :

• Assurer la gestion et le service des revenus de remplacement

• Assurer la gestion directe des services de santé : la gestion quotidienne, leur implantation, leurs évolutions, etc.

La caisse primaire travaille en coordination avec la caisse régionale notamment pour faire le lien entre politiques de santé et politiques de santé au travail. Ce lien est nécessaire pour certaines missions de régulation ou de financement des structures hospitalières les plus importantes.

Les caisses primaires sont les employeurs du personnel de la Sécurité sociale y compris

celui affecté dans les centres et structures de santé de Sécurité sociale. Un droit à la mobilité

professionnelle sera renforcé.

4. Et la place de l’État ?

En matière de santé, la place de l’État est résiduelle dans la mesure où la réponse aux besoins

de santé est organisée par la Sécurité sociale. En revanche, l’État, dans le cadre du 100% Sécu, conserve un rôle à la fois sur des aspects très spécifiques du système de santé notamment en matière de mission de secours (Pompiers, Sécurité civile), de formation (la dimension universitaire du système hospitalier), et de sécurité sanitaire (mission régalienne).

L’État est également amené à jouer un rôle en ce qui concerne la propriété intellectuelle dans la mesure où une levée des brevets en santé est indispensable dans l’intérêt de toute la population et pour cesser de protéger les profits réalisés sur la maladie.

L’exemple du traitement de l’hépatite C est criant avec un prix thérapeutique scandaleux. Le

laboratoire exigeait que son médicament soit vendu en France à 91 000€. Après négociation avec le CEPS, ce chiffre descend à 46 000€, pour un traitement de huit semaines. Soit 25000€ de marge pour le laboratoire. En Inde, le même traitement est commercialisé à 2000€. Preuve que les prix varient fortement en fonction des capacités des populations et de leurs systèmes de Sécurité sociale à payer. L’Inde fait partie des pays qui s’est affranchie des brevets.

Tant que le système des brevets protègera la propriété privée plutôt que la santé des citoyens, tant que les entreprises pharmaceutiques évolueront dans un marché non régulé, c’est la loi de la rentabilité qui gagnera sur la santé.

L’État dispose d’outils juridiques dans le droit commun pour lever ces brevets, comme la licence d’office ou licence obligatoire qui permet de suspendre un brevet afin d’assurer la production d’un médicament dont la qualité ou la quantité proposée par le laboratoire n’est pas satisfaisante et que les conditions sanitaires l’exigent. Tous ces choix sont donc politiques.

La mise en place du pôle de santé public doit s’accompagner d’une lever d’office des brevets par l’État afin que le médicament ne soit plus un bien marchand propriété d’une entreprise qui ne l’octroie qu’en fonction du prix qu’elle fixe, décidant de combien elle en fabrique, où et pour qui. Le médicament est un bien commun de l’humanité, tout un chacun sur la planète doit y avoir accès s’il en a besoin.

Droit à l’autonomie

Le droit à l’autonomie dans une Sécurité sociale à 100% s’inscrit tout d’abord dans une définition plus large de la « perte d’autonomie » et du « handicap » que celle dans laquelle nous enferment les dispositifs existants. Ainsi, le droit à l’autonomie apporte une nouvelle vision de la perte d’autonomie et du handicap avec une prise en charge revue afin de sortir de sa marchandisation et de la mille-feuille des dispositifs actuels.

1. Une définition large de l’autonomie pour plus d’émancipation

Dans le cadre du 100 % Sécu, il y a “perte d’autonomie” ou “handicap” lorsqu’une personne rencontre des obstacles dans sa vie quotidienne, du fait de limitations de ses capacités motrices, mentales, psychiques ou sensorielles, qui compromettent son autonomie. Liée au processus du vieillissement et/ou à des altérations aussi bien physiques que psychiques, elle est le résultat multifactoriel de situations prévisibles ou non, mais aussi matérielles, sociales ou familiales, tout au long de la vie et à tout âge.

Nous considérons que ces limitations sont le résultat de problèmes de santé. En effet, la santé ne se limité pas à la maladie au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :

« un état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité. Elle est associée à la notion de bien-être et d’autonomie. Nous ne sommes pas dans une définition médicale de la santé mais bien dans une définition plus large.

Selon l’OMS, les déterminants sociaux de la santé sont « les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. Ces déterminants ont donc vocation à évoluer au gré du développement de l’individu et peuvent relever de la sphère médicale mais pas seulement, ils peuvent être liés à l’environnement privé, public, de travail, familial…»

Pour la FNPOS CGT, la perte d’autonomie comme le handicap sont une altération liée à la santé qui concerne l’individu de la naissance à la mort. Comme le «Droit à la santé» le «Droit à l’autonomie» est un droit fondamental qui doit être garanti à toutes et tous.

La FNPOS CGT revendique donc un « droit à l’autonomie » c’est-à-dire la prise en charge de

tout dispositif qui va favoriser et permettre à l’individu d’être autonome. Cela commence par

l’autonomie financière et peut aller du traitement médical à l’adaptation technique d’un logement, d’un poste de travail jusqu’à l’accompagnement humain dans la vie quotidienne.

Pour la FNPOS CGT, ce droit à l’autonomie doit être pris en charge au titre de la santé par la

Sécurité sociale. Cette prise en charge doit être pensée à court et long terme et en lien avec les autres dispositifs de la Sécurité sociale à 100% comme la médecine du travail, les centres de santé, etc.

La question du droit à l’autonomie s’intègre complètement dans les principes fondateurs de la Sécurité sociale permettant à chaque personne de faire face aux aléas tout au long de sa vie. Lorsque nous défendons la réponse aux besoins, c’est de cela qu’il s’agit.

Contrairement à aujourd’hui, une prise en charge par le 100% Sécu va permettre à la personne quel que soit son âge, sa situation sociale ou géographique, d’avoir des droits identiques.

La prise en charge du droit à l’autonomie s’inscrit en complément de prises en charge plus

collectives par les pouvoirs publics. En effet, il est nécessaire qu’en parallèle soit développée une véritable politique d’aménagement des espaces publics, des transports et des logements.

Aménager l’espace public des personnes en perte d’autonomie c’est aussi faciliter la mobilité de toutes et tous. Pour exemple : l’abaissement des trottoirs va servir aux fauteuils roulants, comme aux poussettes ou à la décharge de marchandise.

2. Une prise en charge globale : De l’indemnisation à un grand service du droit à l’autonomie

Afin de sortir de la multitude de dispositifs et de démarches pour les personnes, nous proposons que le 100% Sécu réponde aux besoins en termes de revenu de remplacement, d’adaptation de l’environnement (travail, logement…) et d’aide humaine (service du droit à l’autonomie).

Dans cet objectif, il est proposé une réorganisation complète de ce champ qui va de l’évaluation des situations à toutes les formes de prises en charge. Au coeur de cette réorganisation se trouve la création d’un service du droit à l’autonomie.

Ce grand service du droit à l’autonomie est intégré à la Sécurité sociale à 100% et est chargé d’offrir à toutes les personnes en perte d’autonomie un service de proximité, dans les mêmes conditions sur l’ensemble du territoire et à la hauteur des besoins. Ce grand service va de l’Établissement (en intégrant les structures existantes telles que les EHPAD) au domicile avec l’objectif d’une continuité dans cette prise en charge. Le développement du service du droit à l’autonomie implique donc la socialisation complète au sein de la Sécurité sociale de toutes les structures existantes liées à l’autonomie afin d’assurer une gestion commune et mettre fin au secteur privé dans ce domaine.

L’indemnisation dans le cadre du droit à l’autonomie

Dans le cadre du 100% Sécu, il n’est pas fait de différence entre une personne empêchée de

travailler par un problème de santé durant sa carrière et celle qui aurait un problème de santé depuis la naissance. Ses frais de santé sont pris en charge par la Sécurité sociale, son revenu de remplacement doit l’être aussi.

La prise en charge pour les adultes relève d’une pension d’invalidité améliorée (cf. fiche santé) qui prendrait en charge les personnes empêchées de travailler partiellement comme totalement.

L’AAH -qui relève aujourd’hui de l’État en tant qu’allocation d’aide sociale- est donc transformée en pension d’invalidité dans une logique de Sécurité sociale.

En ce qui concerne les enfants, l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) serait

transformée en une allocation du droit à l’autonomie pour l’enfant améliorée et versée par la CAF.

Une prise en charge par des professionnels formés et reconnus

Ce service du droit à l’autonomie est composé d’un personnel formé, qualifié et reconnu par une revalorisation des salaires.

Il est important de défendre une prise en charge de l’autonomie par des professionnels afin de laisser à la famille une place de proche aidant non contraignante. Afin de répondre à l’urgence actuelle du manque de professionnels dans ce domaine, il faut, dès la mise en place de ce service, la création d’au moins 200.000 emplois dans les établissements et 100.000 dans le secteur de l’aide à domicile. Ces professionnels sont salariés de la Sécurité sociale (caisse primaire, régionale), gérée par la démocratie sociale.

En ce qui concerne les aidants, il serait dangereux de leur faire endosser des rôles dont ils ne

doivent pas être investis. En effet, du fait de son lien relationnel, émotionnel avec la personne

aidée, un aidant n’est pas un professionnel et à ce titre, il doit pouvoir souffler sans pour autant que cela remette en question l’accompagnement de l’aidé. Afin justement que l’aidant puisse jouer son rôle de soutien en tant que proche de la personne aidée, il faut qu’il puisse s’appuyer sur des professionnels qui eux assureront un accompagnement régulier.

Les aidants familiaux sont les acteurs de « première ligne » dans l’accompagnement réalisé

auprès de leurs proches. Ils doivent souvent articuler vie professionnelle, personnelle et temps d’accompagnement auprès du proche aidé. À ce titre, ils doivent être soutenus à travers la mise en place de mesures concrètes qui peuvent se traduire par des aides améliorant la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie d’un côté et des possibilités d’aménagement de leur temps de travail d’un autre côté.

Les professionnels du service du droit à l’autonomie travailleront en lien permanent avec ces

proches aidants.

Les professionnels du service du droit à l’autonomie seront amenés à intervenir en établissement comme à domicile afin de faciliter le lien entre les deux et redonner du sens à leur travail. Les professionnels n’auront pas d’injonction de durée d’intervention, au contraire, ils adapteront leur temps de travail aux besoins des personnes afin de privilégier le lien social.

L’établissement est redéfini afin de permettre un accueil adapté aux besoins en termes de soins et d’accompagnement des personnes. Ils deviennent de véritables lieux de vie pour un accueil à temps plein ou à temps partiel.

En termes d’organisation, ce service du droit à l’autonomie est adossé à l’hôpital afin de faciliter les sorties d’hospitalisation et que puisse être mise en place immédiatement une solution adaptée à domicile (aide à domicile, portage de repas…) ou en Établissement. Le service comprend un service de portage de repas en lien avec la restauration collective des établissements.

Le service du droit à l’autonomie travaillera également de façon transversale avec les équipes des centres de santé afin de coordonner les soins ou une rééducation.

Ce service est financé par la Sécurité sociale via la cotisation sociale. La Sécurité sociale prend alors en charge le financement des aménagements, propose l’intervention des professionnels de santé nécessaires, des dispositifs de maintien du lien social et des aides forfaitaires pour couvrir les frais fixes inévitablement augmentés et aujourd’hui non pris en compte (nourriture, logement, etc…).

Ce service fait partie de la Sécurité sociale et est géré par la démocratie sociale. Ainsi, le besoin en personnel répond aux besoins en matière de prise en charge. Avec ce service, nous sortons du paiement à l’acte pour aller vers un financement global.

En gérant des établissements médico-sociaux ou de santé, l’accueil des assurés (les agences des différentes caisses existantes) ou l’accompagnement des assurés (expériences des commissions d’action sociale des Carsat et CPAM), la Sécurité sociale a fait la preuve de sa capacité à agir.

Les outils pour construire le service du droit à l’autonomie sont donc déjà présents au sein de la Sécurité sociale.

Enfin, le service du droit à l’autonomie devra également être un centre de ressources, d’informations, d’échanges et de recherches central quant à l’autonomie grâce au travail en réseau avec les autres structures.

Le service du droit à l’autonomie dans le cadre du 100% sécu permet donc de développer un service à la hauteur des besoins indépendamment des volontés politiques départementales qui contrôlent aujourd’hui les politiques d’autonomie. En étant intégré aux Caisses primaires d’assurance maladie avec les moyens nécessaires, une gestion directe des services d’autonomie, et une amélioration importante des droits, le droit à l’autonomie permet de revenir sur toutes les limites actuelles des Maisons Départementales des Personnes Handicapées ou des Maison Départementales de l’Autonomie.

L’évaluation des situations à la main de la Sécurité sociale

La mise en place du 100% Sécu entraine aussi la transformation des grilles d’évaluations existantes en une seule qui permette d’évaluer la situation des personnes dans sa globalité afin de répondre à ses besoins (de la prestation à l’aide humaine). Une commission d’évaluation de la perte d’autonomie, dans laquelle seront présents différents professionnels, siégera au sein des caisses primaires de Sécurité sociale ; elle vient remplacer les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) actuelles. Les professionnels seront mobilisés en fonction des publics, et seront issus du nouveau réseau de soins (médecin-conseil de Sécurité sociale, médecin du travail…).

Le droit à l’autonomie, éducation et insertion professionnelle

Pour ce qui concerne la prise en compte du droit à l’autonomie dans le cadre professionnel, un accompagnement est mis en place grâce au service du droit à l’emploi qu’il s’agisse d’une orientation en milieu ordinaire comme en milieu protégé. Un accompagnement adapté à la demande et aux besoins de la personne.

Dans le cadre d’une adaptation de poste ou d’une réorientation professionnelle en lien avec une problématique de santé, celle-ci se fera avec le service de santé au travail intégré à la Sécurité sociale et en réseau avec les autres services dédiés au maintien dans l’emploi et au droit à l’emploi.

Les situations seront étudiées individuellement dans la cellule maintien dans l’emploi regroupant tous les professionnels concernés. Cette cellule est animée par le service social de la Sécurité sociale spécialisé en santé (cf. fiche santé au travail).

L’AGEFIPH est intégré à la Sécurité sociale et ses financements sont transformés en cotisations sociales. Le Contrôle du respect des obligations en matière d’emploi des personnes en situation de handicap est effectué par les unités de santé au travail (cf. fiche santé au travail).

La prise en charge des enfants et de leur scolarité se fera aussi dans un objectif de pouvoir passer de l’enseignement spécialisé à l’inclusion en milieu scolaire avec un véritable accompagnement adapté. Il s’agira de favoriser la continuité pédagogique en apportant tous les moyens matériels (aides techniques, adaptations pédagogiques…) et moyens humains grâce à un réseau d’AESH salariés de la Sécurité sociale et intégrés au service du droit à l’autonomie. Ainsi, ces professionnels seront reconnus et rémunérés à la hauteur de leurs qualifications.

Un accompagnement spécifique pourra être mis en place pour les jeunes relevant du droit à l’autonomie de manière renforcée et individuelle dans le cadre d’études supérieures, comme de la formation professionnelle. Il s’agit de les accompagner à construire leur projet et leur donner les moyens de le faire aboutir. Cela passe par le service du droit à l’emploi avec un suivi spécialisé.

Une réflexion doit être menée sur la situation des ESAT.

Droit Santé au travail

Les salarié(e)s passent un temps très important de leur vie au travail et ce dernier a des

conséquences sur leur état de santé de manière globale.

Les enjeux de santé au travail au sein de la Sécurité sociale se sont tout d’abord traduits par la

prise en charge, en 1946, de la réparation et de la prévention des accidents de travail et de la

maladie professionnelle. C’est une avancée majeure pour les travailleur(se)s puisque la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles devenait un droit collectif et n’était plus seulement lié à l’entreprise.

La Sécurité sociale en matière de santé au travail a pour missions :

• La réparation des conséquences des accidents du travail ou de trajet et des maladies

professionnelles pour les salarié(e)s qui en sont victimes et leurs ayants droit. Cette réparation couvre les arrêts de travail (sans délai de carence), les soins (remboursement Sécurité sociale à 100%), les rentes ou le capital versés en cas d’incapacité permanente,

• La prévention des AT/MP à travers les services prévention des caisses de retraite et de santé

au travail en région (actuelles CARSAT) et en Île-de-France (CRAMIF) mais aussi à travers

l’INRS et EUROGIP au niveau national.

Le rôle que doit jouer la Sécurité sociale intervient en complément de la loi qui oblige et rend

responsable l’employeur des mesures pour assurer la sécurité, la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Le principe d’obligation de résultat de l’employeur en la matière doit être rétabli en lieu et place d’une simple obligation de moyens. Pour autant, dans le cadre du 100% Sécu, la Sécurité sociale -au-delà du rôle majeur qu’elle joue dans la réparation- doit développer son rôle de prévention et retrouver celui du contrôle des employeurs.

1. Garantir une prise en charge à 100% par l’intégration des services de prévention et santé au travail au sein de la Sécurité sociale

Le 100% Sécu a pour ambition de renforcer ces trois rôles grâce au retour d’une gestion par la démocratie sociale des AT/MP, le renforcement des services de prévention des caisses régionales à travers leur réseau local et l’intégration des services de prévention et santé au travail au sein de la Sécurité sociale.

Cette intégration des services de prévention et santé au travail dans le champ de la Sécurité

sociale leur garantit une indépendance vis-à-vis du patronat et leur permet de travailler avec le service prévention des caisses régionales mais aussi les services médicaux de la Sécurité sociale et les centres de santé.

Afin de rendre concret ce travail transversal, il est créé une unité de santé au travail. Cette unité de santé au travail regroupe le service de prévention et le service de prévention et santé au travail au sein des caisses régionales de Sécurité sociale. Ces unités sont appuyées par l’INRS et Eurogip dans leur champ respectif.

Ainsi, la Sécurité sociale retrouve les moyens d’assurer ses missions de réparation, de prévention et de contrôle dans le cadre des AT/MP et plus globalement de santé au travail.

La prise en charge de la santé au travail va de l’indemnisation à la compensation technique, humaine et financière des conséquences du problème de santé sur la capacité au travail. Elle apporte de réelles avancées sur ces différents champs.

2. Des prestations à la hauteur des besoins pour la prise en charge des AT/MP

Pour le 100% Sécu, les deux dispositifs existants de revenus de remplacement portés en matière d’AT/MP sont donc améliorés afin que la Sécurité sociale puisse pleinement lever la peur du lendemain :

• Les Indemnités Journalières pour un arrêt AT/MP sont portées à 100% du salaire net dès le

premier jour sur la base du dernier salaire (ou salaire en cours reconstitué) ou du meilleur

salaire des 12 derniers mois, afin qu’il n’y ait pas de perte de salaire jusqu’à la fin de l’arrêt.

L’ouverture des droits est automatique.

• Les rentes AT/MP : révision et amélioration du barème qui détermine le taux d’IPP à la base

du calcul de la rente. Il est capital que ces rentes soient améliorées car aujourd’hui elles sont

beaucoup trop basses.

Maintien des règles relatives à la faute inexcusable de l’employeur avec la mise en place d’un

contrôle renforcé par le service de prévention de la Caisses régionales en lien avec les SST.

L’amélioration des rentes de manière générale se répercute de façon mécanique pour une

amélioration de la rente dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur.

De manière plus fondamentale, la réparation doit être renforcée en particulier en ce qui concerne les rentes et la faute inexcusable de l’employeur qui a été remise en question depuis le dernier ANI AT/MP et sa transposition dans la LFSS 2025. En effet, il s’agit de rétablir la responsabilité de l’employeur qui doit à nouveau (comme c’était inscrit dans le Code de la Sécurité sociale avant 2025) financer – même sur ses propres deniers – toutes les conséquences d’un AT ou d’une MP.

L’amiante est un bon exemple. La Sécurité sociale, comme aujourd’hui, continue de faire l’avance pour une prise en charge immédiate avant de se retourner vers l’employeur. Un travail au sein de l’Unité santé/travail est engagé afin que soient reconnues en maladies professionnelles des maladies qui ne le sont pas aujourd’hui, tels les pathologies provoquées par les RPS (Risques Psycho-sociaux), l’épuisement professionnel… et un travail doit être engagé afin de redéfinir le barème des médecins conseils de la Sécurité sociale à partir duquel sont calculées les rentes AT/ MP afin de les améliorer.

La réparation et la prévention ne s’opposent pas, il faut au contraire renforcer le lien entre cotisation et réparation avec une cotisation unique forte. En complément, le niveau de sinistralité de chaque entreprise doit être également pris en compte et donner lieu à des majorations et des contrôles renforcés afin que les services des caisses régionales puissent jouer pleinement leur rôle.

3. L’enjeu de la prévention

La mission de prévention de la Sécurité sociale auprès des entreprises ne peut se faire sans un pouvoir de contrôle et de sanction afin que puisse s’enclencher un cercle vertueux qui permettra à terme de diminuer la réparation. Le service de prévention des caisses régionales doit avoir le même pouvoir de sanction que l’inspection du travail dans son domaine. De la même manière qu’il faut éliminer les produits dangereux pour la santé, il faut éliminer les organisations de travail qui engendrent stress, RPS, épuisement professionnel… Le service prévention des caisses régionales doit être renforcé afin de répondre à ces enjeux majeurs.

Le service de prévention et santé au travail, constitué de médecins du travail, infirmières,

ergonomes, psychologues du travail, reprend des missions de dépistage et de vaccination pour les métiers à risque. Les médecins du travail assurent des permanences dans les centres de santé au plus près des entreprises et des travailleur(se)s. Avec le retour des CHS-CT, comme le porte la CGT, ces deux services retrouvent leurs places dans cette instance auprès des IRP afin d’agir directement sur les conditions et les organisations du travail.

Au sein de l’unité de santé/ travail des caisses régionales un travail transversal est aussi conduit sur la pénibilité et l’usure professionnelle sur la partie prévention. L’objectif est de parvenir à éradiquer la pénibilité avec une obligation de résultat pour les employeurs. La compensation de la pénibilité dans le cadre du 100% Sécu est prise en compte par des départs anticipés à la retraite (cf. fiche retraite).

Enfin, en ce qui concerne la question du maintien dans l’emploi pour les salariés qui rencontrent des problématiques de santé qui ne leur permettent plus de rester sur leur poste de travail, le 100% Sécu rétablit une commission pluridisciplinaire animée par le service social des caisses locales spécialisé en santé.

Cette commission regroupe à minima le médecin du travail, le médecin conseil, le médecin

généraliste du centre de santé, les professionnel(le)s qui interviennent autour du maintien dans l’emploi, etc…

L’objectif est qu’il n’y ait plus d’inaptitude posée sans une solution effective d’adaptation de poste et/ou de reconversion professionnelle qui réponde aux besoins et souhaits du salariés

pour marquer un coup d’arrêt aux licenciements pour inaptitude.

Tous les salariés des structures qui contribuent à l’adaptation de poste dans le cadre de

la reconnaissance du travailleur handicapé sont intégrés à la Sécurité sociale au

sein de l’unité santé travail.

Enfin, l’unité de santé au travail travaillera en lien avec les services de l’Etat sur les questions de santé publique et santé environnementale qui peuvent impacter la santé des travailleuses et travailleurs.

En conséquence, elle contribuera de fait à limiter l’impact des activités économiques sur les

populations et l’environnement. Pour exemple, la gestion des sites SEVESO doit obligatoirement liée santé au travail, santé publique, santé environnementale pour éviter de nouvelles catastrophes comme Lubrizol ou AZDF.

Droit à la Famille

La politique familiale, dans le cadre du 100% Sécu, s’inscrit dans la continuité de l’Ordonnance du 4 octobre 1945 dans son Article premier : « il est institué une organisation de Sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent. »

La politique familiale, intégrée dans la Sécurité sociale en 1945, prend une dimension nouvelle et centrale dans la vie des travailleur(se)s en leur permettant de pouvoir fonder une famille tout en continuant de travailler. Les allocations familiales vont notamment faciliter le travail des femmes et leur indépendance par l’intermédiaire de la politique d’accueil de la petite enfance.

• Le projet du 100% Sécu s’inscrit pleinement dans cette logique en proposant des modes

d’accueil accessibles à tous et des prestations familiales universelles, non imposables,

sans condition de ressources et dès le premier enfant,

• L’amélioration des droits que propose le 100% Sécu va dans le sens de la transformation de la parentalité et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette amélioration des droits permet également de compenser et limiter les écarts de niveau de vie existant entre les ménages avec et sans enfants,

• Les politiques familiales visent aussi à garantir l’émancipation des enfants en contribuant à

les amener à devenir autonomes à l’âge adulte. En termes de tranche d’âge, il faut redonner à

la Sécurité sociale des missions pour les adolescent(e)s et les jeunes.

Au sens du 100% Sécu, la prise en charge des politiques familiales est assurée dans les caisses primaires de Sécurité sociale pour la partie administrative avec un accueil spécialisé pour les demandes de prestations. Elle est ensuite déployée sur tout le territoire au plus près de la population en termes d’accompagnement, grâce à des centres sociaux renforcés adossés aux centres d’accueil de la petite enfance et aux centres de loisirs. La politique familiale dans le cadre du 100% sécu sera en termes de droit là même sur tout le territoire tout en étant adaptée en termes de réponse concrète aux besoins grâce à la démocratie sociale et aux caisses locales. Ces centres sociaux suivent le même maillage que les centres de santé et sont établis à proximité de ces derniers afin de mettre en place un travail transversal sur certaines missions comme la PMI, mais aussi la médecine scolaire et universitaire.

Les minimas sociaux gérés actuellement par délégation de l’État vers les CAF sont soit transformés en droits et rattachés au droit à l’autonomie pour l’AAH, soit re-transférés pleinement à l’État pour le RSA en tant que prestation d’assistance. Sachant que dans le cadre du 100% sécu le recours au RSA serait de fait très marginal. La prime d’activité est supprimée par des augmentations de salaire.

1. Éliminer la peur du lendemain par des prestations à la hauteur des besoins

En ce qui concerne les prestations, le 100% Sécu s’inscrit dans les revendications CGT qui portent des prestations universelles dès le premier enfant. Dès lors, certaines prestations de la politique familiale du 100% Sécu sont révisées :

• La prime de naissance s’élève au SMIC FNPOS CGT. Aujourd’hui, elle relève des CAF à hauteur de 1000€ auxquels peut s’ajouter un complément de l’employeur (via la mutuelle par exemple).Ce complément est très aléatoire selon les entreprises. La prime de naissance dans le cadre du 100% Sécu est donc améliorée et identique pour tous les parents, quels que soient leur situation ou leur lieu d’habitation.

• Le congé parental permet à un ou aux deux parents ayant au moins un enfant à charge de

moins de 3 ans (ou moins de 20 ans en cas d’adoption) de cesser ou de réduire son temps de

travail pour s’en occuper.

Conformément aux revendications CGT, ce congé est porté à 6 mois par parent et rémunéré à 80% du dernier salaire avec un minimum à hauteur du SMIC CGT. Le congé parental -en complément du congé maternité- permet de cesser le travail à temps plein durant un an. Le congé parental ouvre droit à des trimestres cotisés (cf. Fiche Retraite).

Il est possible de prolonger le congé parental jusqu’aux 3 ans de l’enfant afin de permettre aux parents de reprendre progressivement le travail. Il s’élève alors à 75% du temps d’activité pour la seconde année et 50% pour la troisième année. Le mécanisme du congé parental est le même que pour la retraite progressive mais de façon inversée.

• Les allocations familiales sont à nouveau universelles et versées dès le 1er enfant. Actuellement les allocations familiales s’élèvent à 148€ pour deux enfants avec une majoration de 74,26€ pour les plus de 14 ans. Une allocation de base de 193€ dès le premier enfant est aussi attribuée jusqu’aux 3 ans de l’enfant ainsi qu’un complément familial à partir du 3ème enfant.

Nous proposons, dans le 100% Sécu, une seule allocation familiale dès le 1er enfant qui

correspondrait à 7% du SMIC FNPOS CGT par enfant, ce qui permet qu’elle soit indexée sur les salaires.

Le fait de coupler cette allocation au montant du SMIC CGT revalorisé transforme cette allocation en droit dans une logique de Sécurité sociale. Nous ajoutons une majoration pour les enfants de 0 à 3 ans et à partir de 14 ans qui amène l’allocation à 10% du SMIC FNPOS CGT.

L’allocation familiale est doublée au mois d’août afin de permettre aux familles de préparer la

rentrée scolaire.

Des prestations spécifiques :

• Allocation du droit à l’autonomie pour l’enfant – L’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) est remplacée et améliorée par une allocation du droit à l’autonomie pour l’enfant.

Aujourd’hui, elle s’élève à 135,13€ par mois. Dans le cadre du 100% Sécu, elle correspond à l’allocation familiale doublée.

• Allocation Soutien Familial – Cette allocation permet d’élever un enfant privé de l’aide de l’un de ses deux parents ou des deux. Cette allocation qui s’élève aujourd’hui à 195,85€ par mois et par enfant passe à 15% du SMIC CGT.

• Les pensions alimentaires seront gérées comme actuellement pour faire des avances, faciliter le recouvrement, etc.

En ce qui concerne les autres allocations, elles pourront être revues dans le cadre des instances nationales de la démocratie sociale qui jouera pleinement son rôle en déterminant une réponse adaptée aux besoins.

2. Garantir une prise en charge à 100% par une gestion directe des structures au service des familles par la Sécurité sociale

Généralisation des établissements d’accueil de la petite enfance (0 – 3 ans)

Le 100% Sécu, en ramenant entièrement dans le giron de la Sécurité sociale l’accueil de la petite enfance (0-3 ans), met un arrêt au virage pris depuis quelques années par la branche famille en subventionnant le secteur marchand. En effet, il est urgent de sortir de la marchandisation de la petite enfance qui a fait l’objet – à l’instar des EPHAD – de scandales sur une prise en charge dégradée et même maltraitante des enfants.

Le 100% Sécu -avec le retour de structures collectives d’accueil en gestion directe dont l’objectif est le bien-être- propose l’émancipation et la socialisation des enfants comme elles existent encore dans certaines CAF même si leur extinction est prévue en 2027.

Dans cet objectif sont créés des Établissements d’accueil des jeunes enfants (crèches, centres

familiaux, etc.) accessibles à toutes les familles et adossés aux centres sociaux. Ces établissements sont gérés directement par les caisses primaires pour répondre aux besoins de la population.

À travers un maillage très fin sur tout le territoire et grâce à des structures légères qui travaillent en réseau, les unes avec les autres, la Sécurité sociale assure aux parents d’avoir une place à la crèche prise en charge à 100% de la même manière que les enfants ont une place à l’école maternelle.

Selon le territoire, le bassin d’emploi, etc. ces établissements d’accueil de la petite enfance s’adaptent aux contraintes des travailleurs qui ont des horaires décalés ou qui travaillent la nuit ; en effet, certains établissements ou entreprises ne peuvent pas s’arrêter (comme l’hôpital ou les hauts fourneaux).

Ces établissements d’accueil développent aussi un accompagnement de proximité renforcé pour les enfants qui en ont besoin (situation de handicap, problèmes de santé…) avec des personnels qualifiés et en nombre suffisant.

Grâce au développement de ces structures, le 100% sécu permet de mettre fin à l’accueil individuel.

Le 100% sécu permet d’organiser, de salarier, de former l’ensemble des ASMAT afin qu’elles puissent intégrer les établissements d’accueil de la Sécurité sociale.

Le 100 % Sécu souhaite une politique ambitieuse de la petite enfance, à la fois bien traitante pour les enfants et qui permette aux parents de concilier travail et vie de famille.

Des conditions de travail respectueuses des professionnelles

La création d’établissements d’accueil de la petite enfance gérés par la Sécurité sociale permet d’avoir un personnel qualifié, reconnu et rémunéré à hauteur de ses qualifications. Le taux d’encadrement des enfants est réglementé en fonction des besoins de chaque âge. Un plan de formation initiale et continue est mis en place pour ces métiers de la petite enfance. Cette prise en charge collective permet aussi de mutualiser des fonctions supports et du matériel pédagogique de qualité.

Les établissements d’accueil de la petite enfance, adossés aux centres sociaux, se situent

à proximité des centres de santé afin que la Sécurité sociale retrouve une mission PMI. Ainsi,

cette mission n’est plus contenue dans la mission de protection de l’enfance des conseils

départementaux mais ouverte à tous. La protection de l’enfance reste indépendante et

intervient en lien avec la Sécurité sociale.

Le 100% Sécu met un arrêt au crédit impôt famille et aux mesures de défiscalisations diverses dont bénéficient les entreprises lors de la réservation de places de crèches privées pour leurs salariés. Il n’y a plus de prise en charge des frais d’accueil en dehors des structures d’accueil de la Sécurité sociale.

Des conditions de travail respectueuses des professionnelles

La création d’établissements d’accueil de la petite enfance gérés par la Sécurité sociale permet d’avoir un personnel qualifié, reconnu et rémunéré à hauteur de ses qualifications. Le taux d’encadrement des enfants est réglementé en fonction des besoins de chaque âge. Un plan de formation initiale et continue est mis en place pour ces métiers de la petite enfance. Cette prise en charge collective permet aussi de mutualiser des fonctions supports et du matériel pédagogique de qualité.

Les établissements d’accueil de la petite enfance, adossés aux centres sociaux, se situent

à proximité des centres de santé afin que la Sécurité sociale retrouve une mission PMI. Ainsi,

cette mission n’est plus contenue dans la mission de protection de l’enfance des conseils

départementaux mais ouverte à tous. La protection de l’enfance reste indépendante et

intervient en lien avec la Sécurité sociale.

Le 100% Sécu met un arrêt au crédit impôt famille et aux mesures de défiscalisations diverses dont bénéficient les entreprises lors de la réservation de places de crèches privées pour leurs salariés. Il n’y a plus de prise en charge des frais d’accueil en dehors des structures d’accueil de la Sécurité sociale.

Des centres de loisirs en complément de l’école

Le 100% Sécu propose également que soient rattachés à la Sécurité sociale les centres de loisirs pour un accueil des enfants scolarisés en complément des politiques municipales et de l’éducation nationale. Ces centres de loisirs, adossés aux établissements d’accueil de la petite enfance, prennent en charge les enfants de la maternelle à la 5ème durant les mercredis et les vacances scolaires.

Un personnel volant assure la prise en charge des enfants de maternelle et primaire le matin et le soir en complément de l’école afin de permettre aux parents de concilier travail et vie de famille. Comme pour les centres d’accueil de la petite enfance, ces centres de loisirs sont gérés directement par les caisses primaires de Sécurité sociale et bénéficient d’un personnel qualifié, reconnu et rémunéré à hauteur de ses qualifications.

Des centres sociaux redéfinis et renforcés.

Les centres sociaux de la Sécurité sociale sont spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des parents, des enfants, adolescents et des jeunes adultes jusqu’à 25 ans. Ils assurent des missions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement en lien direct avec les caisses primaires pour les questions administratives.

Un service social spécialisé dépendant des caisses primaires est présent pour assurer des permanences et l’accompagnement des personnes. Ces centres sociaux sont des centres de ressources et de prévention dans lesquels seront développés des projets transversaux avec la PMI ou le service de « prévention » en santé des caisses primaires. Un travail transversal est mis en place avec les établissements d’accueil de la petite enfance et les centres de loisirs. Une mission d’accompagnement à l’accès aux vacances est également déployée avec des centres de vacances.

Les missions du centre social viennent compléter les missions des autres institutions comme les services de protection de l’enfance des Conseils Départementaux ou les politiques de la jeunesse et des sports.

3. La question spécifique du logement

La prise en charge du logement au sein de la Sécurité sociale relève aujourd’hui de l’allocation logement avec un financement hybride (Sécurité sociale et État).

Il s’agit donc d’un double financement par le salaire socialisé et l’impôt. Le logement est à la frontière de la réponse aux besoins en termes de Sécurité sociale puisqu’il est un besoin permanent et non un aléa -même s’il peut le devenir- et qu’il est de fait très lié à l’emploi (niveau de rémunération notamment).

Pour le 100% Sécu, les allocations logement viennent compléter la prise en charge du loyer pour les travailleur(se)s les plus modestes dans une logique de solidarité de classe et afin de limiter les écarts entre eux(elles). Les allocations logement deviennent un droit par le financement exclusif de la cotisation sociale.

Cependant, cette question du logement dans le cadre d’une Sécurité sociale à 100% ne peut se faire sans une politique de régulation de la propriété privée lucrative et un encadrement des loyers.

Sur le logement collectif, il faut rétablir le 1% logement, et ce appliqué dès le premier salarié, avec un renforcement des offices HLM. L’action de la Sécurité sociale sur le logement ne peut donc se faire sans une politique de la ville et du territoire ambitieuse. Elle s’articule avec la revendication CGT de la création d’un service public du logement.

Pour la CGT, il relève de l’État et des politiques du territoire de garantir un droit au logement digne et accessible à tous.